Ein revolutionäres Ehepaar: der Nachlass von Emma und Georg Herwegh

Emma und Georg Herwegh

Der Revolutionsdichter Georg Herwegh (1817–1875) und seine Frau Emma Herwegh geb. Siegmund (1817–1904) gehörten zu den prominentesten Persönlichkeiten ihrer Zeit. Georg Herwegh veröffentlichte seinen Erstling ‹Gedichte eines Lebendigen› im Zürcher Exil, in das er geflüchtet war, um der Zwangseinziehung ins Militär zu entgehen. Über 15’000 Exemplare des Werks wurden von der Schweiz aus verkauft, obschon es von der deutschen Zensur verboten worden war. Herwegh wurde zur Stimme seiner Generation, zu einem literarischen Superstar; seine kämpferischen Freiheitsgedichte wurden auswendig gelernt, vertont und beeinflussten viele andere Intellektuelle. In den autokratisch regierten deutschen Kleinstaaten der Zeit galten sie jedoch (wie auch ihr Urheber) als aufrührerisch und staatsgefährdend.

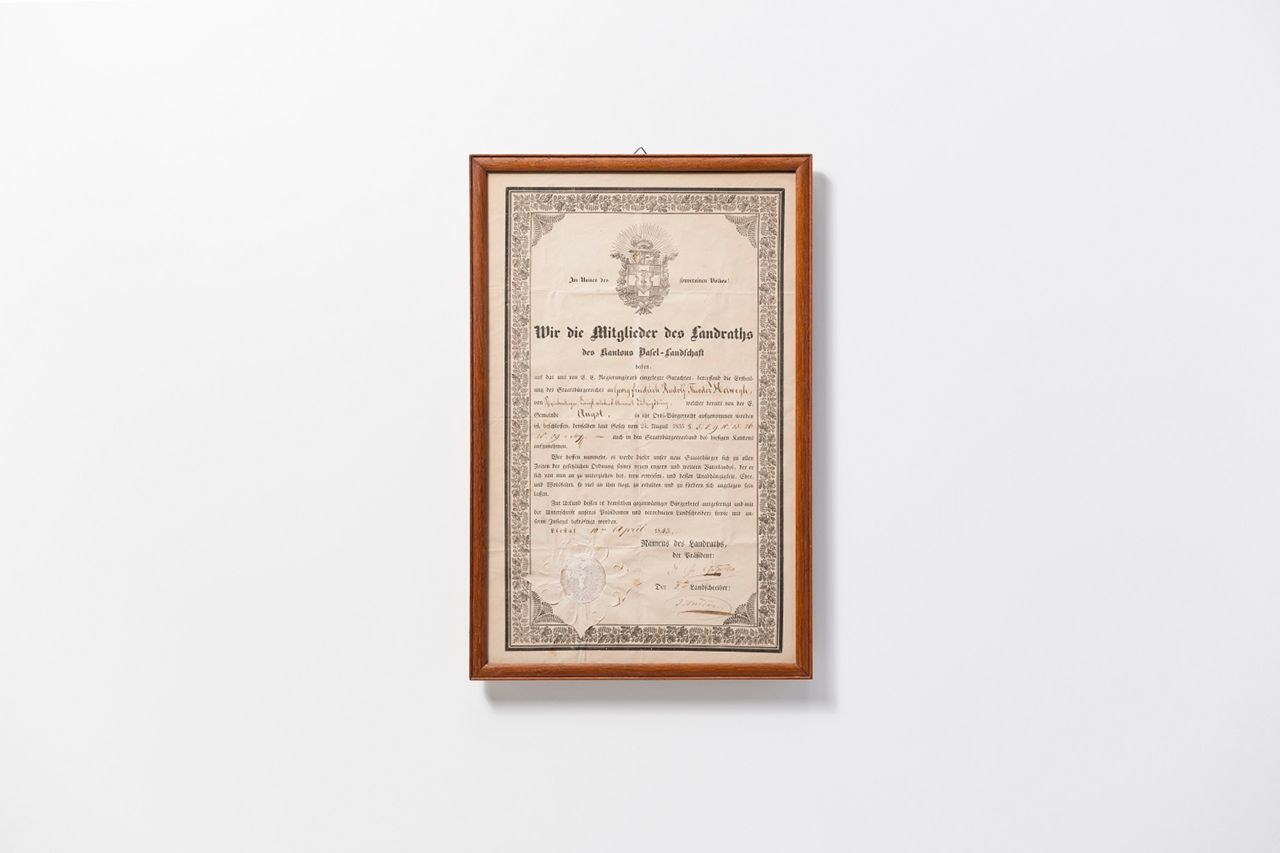

Emma Siegmund wuchs als behütete Tochter eines der reichsten Männer Berlins in der preussischen Hauptstadt auf. Sie interessierte sich jedoch früh für Politik und Kultur, fiel durch wilde Galoppritte im Park und ihr Interesse an der Turnerbewegung auf. Beeindruckt von Herweghs Gedichten, setzte sie alles daran, ihn kennenzulernen und heiratete ihn im Jahr 1843 in der Schweiz. Nachdem Zürich sein Einbürgerungsgesuch abgelehnt hatte, erwarb Herwegh das Bürgerrecht im jungen, revolutionären Kanton Basel-Landschaft. Emma und Georg Herwegh waren nie im Kanton ansässig, doch befinden sich in Liestal nicht nur der Nachlass, sondern auch die Gräber des Ehepaars sowie das Herwegh-Denkmal.

Als sogenannte ‹Radikaldemokraten›, die für das allgemeine Wahlrecht (für Männer), die Abschaffung der Zensur und die individuelle Freiheit eintraten, begeisterten sich Georg und Emma Herwegh für die deutsche Revolution von 1848. Sie standen einer Gruppe von Exildeutschen vor, die als ‹Deutsche demokratische Legion von Paris› nach Süddeutschland zog, um sich dem Revolutionsführer Friedrich Hecker (1811–1881) anzuschliessen. Ihr Vorhaben scheiterte, als die Legion am 27. April 1848 bei Dossenbach (bei Badisch-Rheinfelden) in einer kurzen, blutigen Schlacht aufgerieben wurde. Nur knapp und dank der Hilfe eines Bauern konnten Emma und Georg Herwegh in die Schweiz flüchten. Die folgende mediale Kampagne gegen Herwegh sowie der Verlust der finanziellen Unterstützung durch Emma Herweghs Vater läutete den wirtschaftlichen Niedergang der Familie ein, die mittlerweile auch drei Kinder hatte: Horace, Ada und Marcel. Vor Herweghs Tod 1875 musste gar seine Bibliothek versteigert werden und das Ehepaar zog ins kostengünstigere Baden-Baden. In seinem Testament setzte Herwegh jedoch fest, dass er in «freier demokratischer Erde» in der Schweiz begraben werden wolle. Emma Herwegh überlebte ihren Mann um fast 30 Jahre: Sie starb 1904 in Paris, wo sie unter anderem noch auf den jungen Frank Wedekind traf.

Der Nachlass

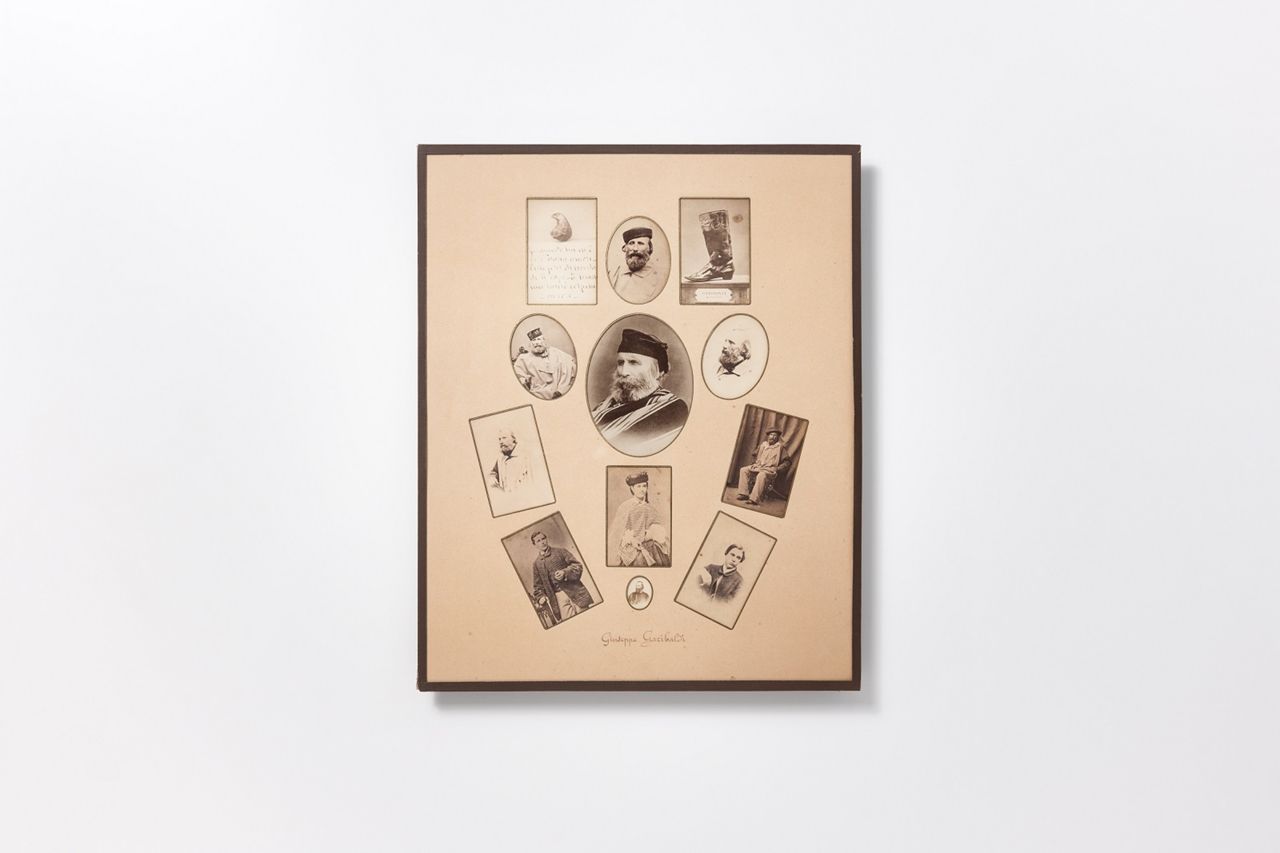

Nach dem Tod seiner Eltern übergab der Violinist Marcel Herwegh, der jüngste Sohn der Familie, den Nachlass der Stadt Liestal unter der Bedingung, dass er ausgestellt werde. Marcel Herweghs Behandlung des Bestands ist umstritten, gibt es doch Hinweise darauf, dass er durch die gezielte Vernichtung einzelner Dokumente die Erinnerung an seine Eltern zu manipulieren, sprich zu beschönigen, versuchte. Doch trotz dieser Verluste ermöglicht der umfangreiche Nachlass einen mannigfaltigen, oft sehr persönlichen Blick in das Leben und Werk von Emma und Georg Herwegh. Ihr breites Korrespondenz-Netzwerk mit Gleichgesinnten und Freunden ist zudem gespickt mit Informationen zum Vormärz und zur Deutschen Revolution von 1848, zum italienischen Risorgimento und zu den Reaktionen auf den Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71.

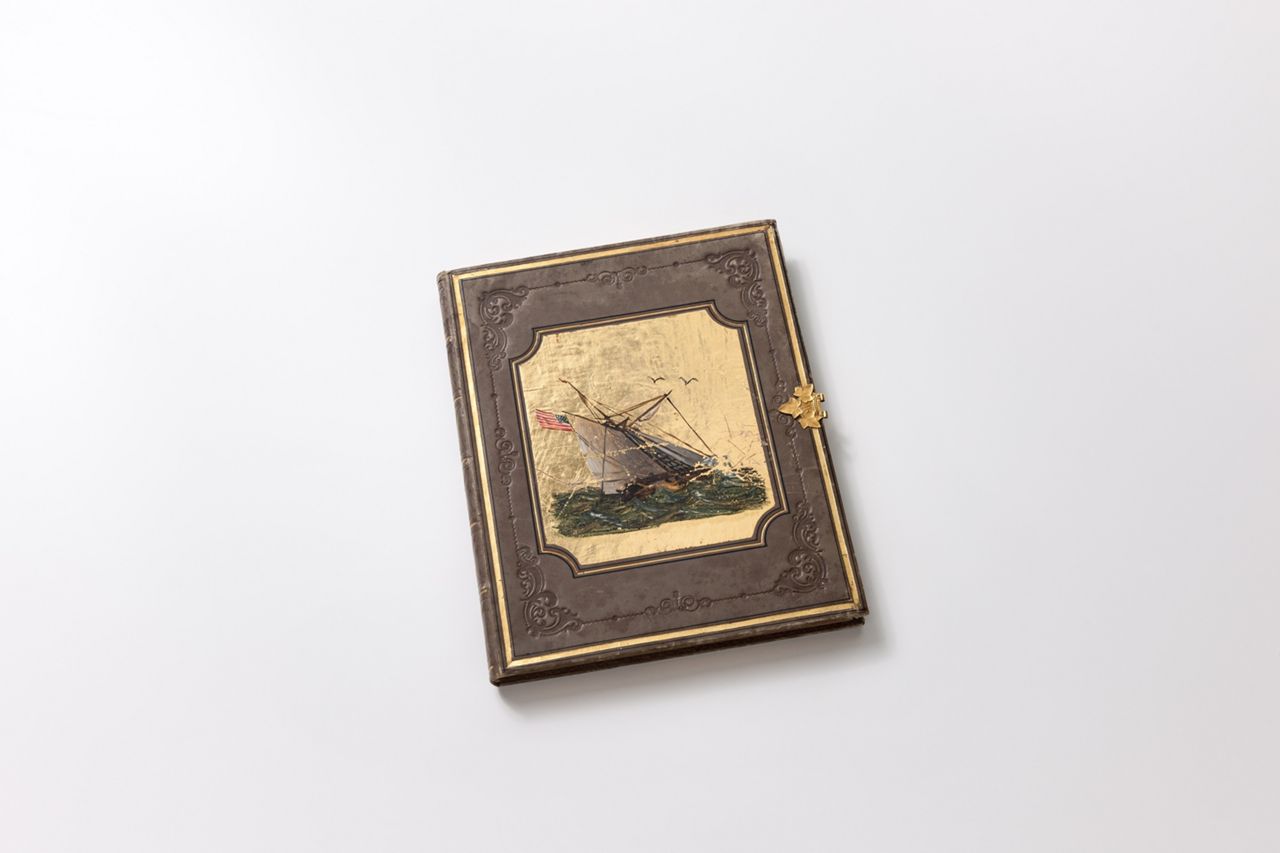

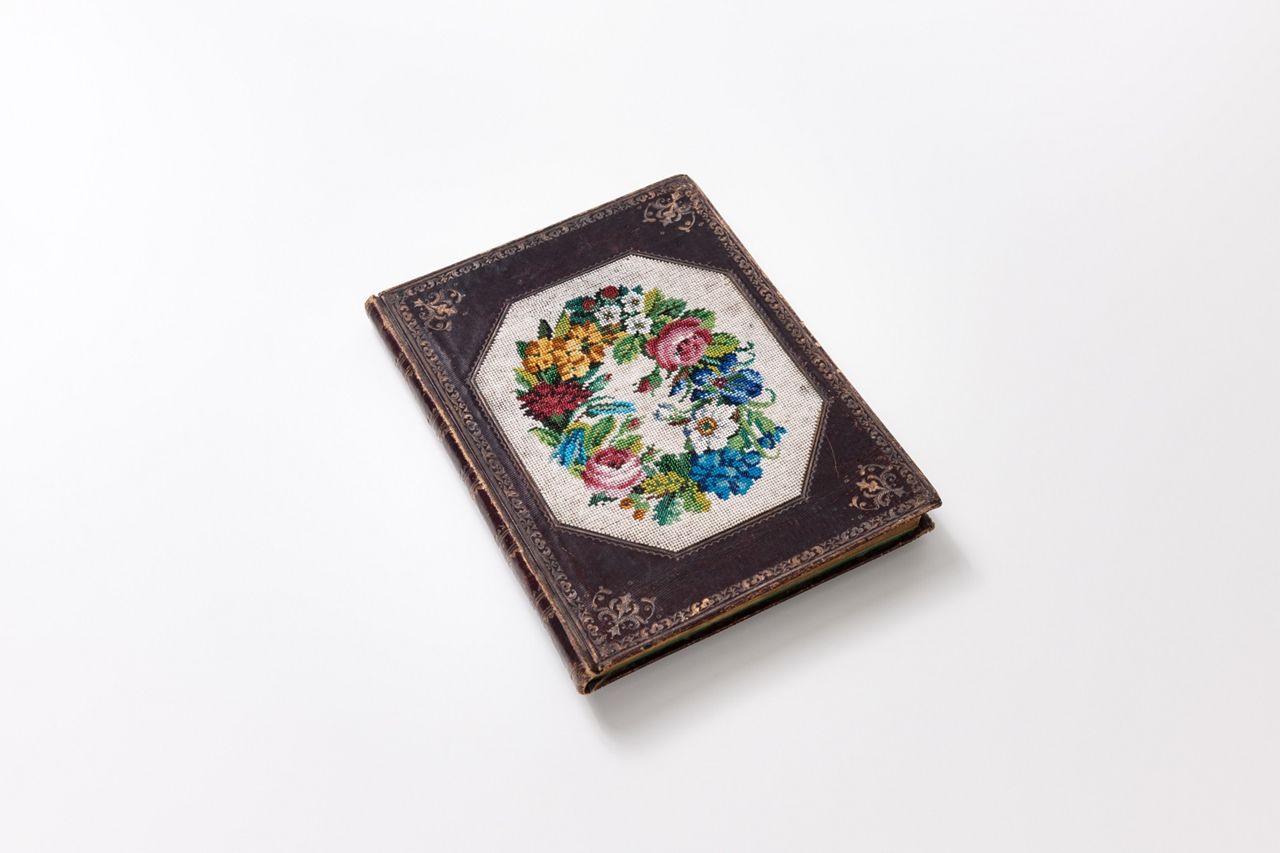

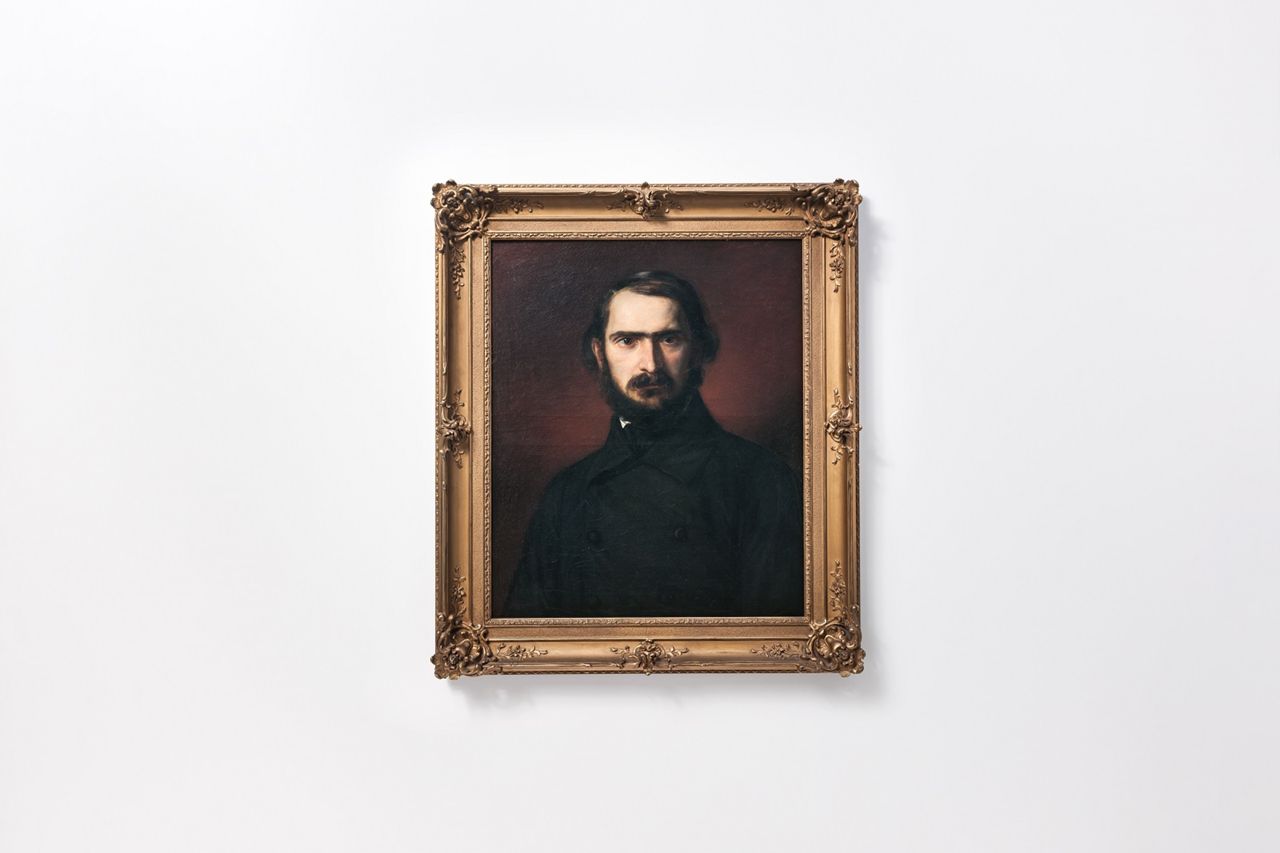

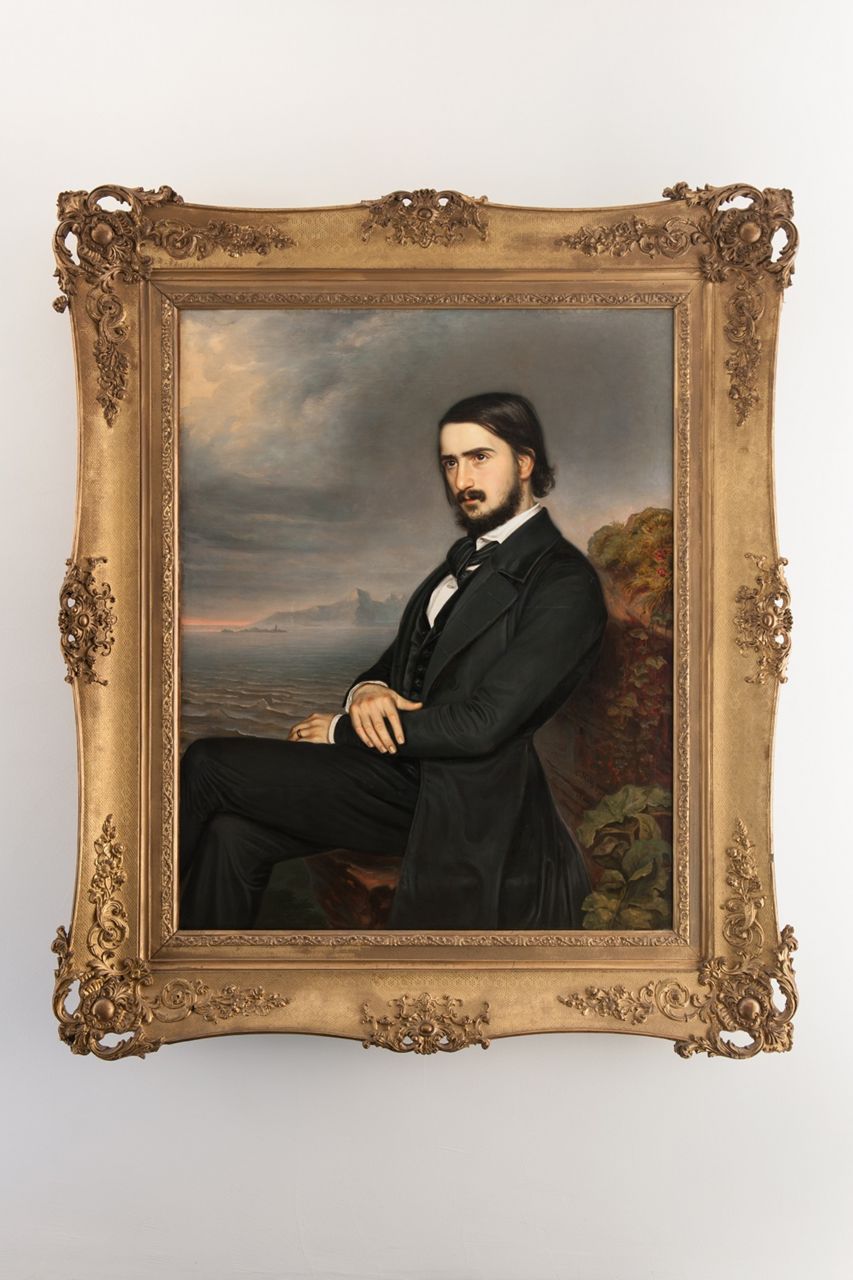

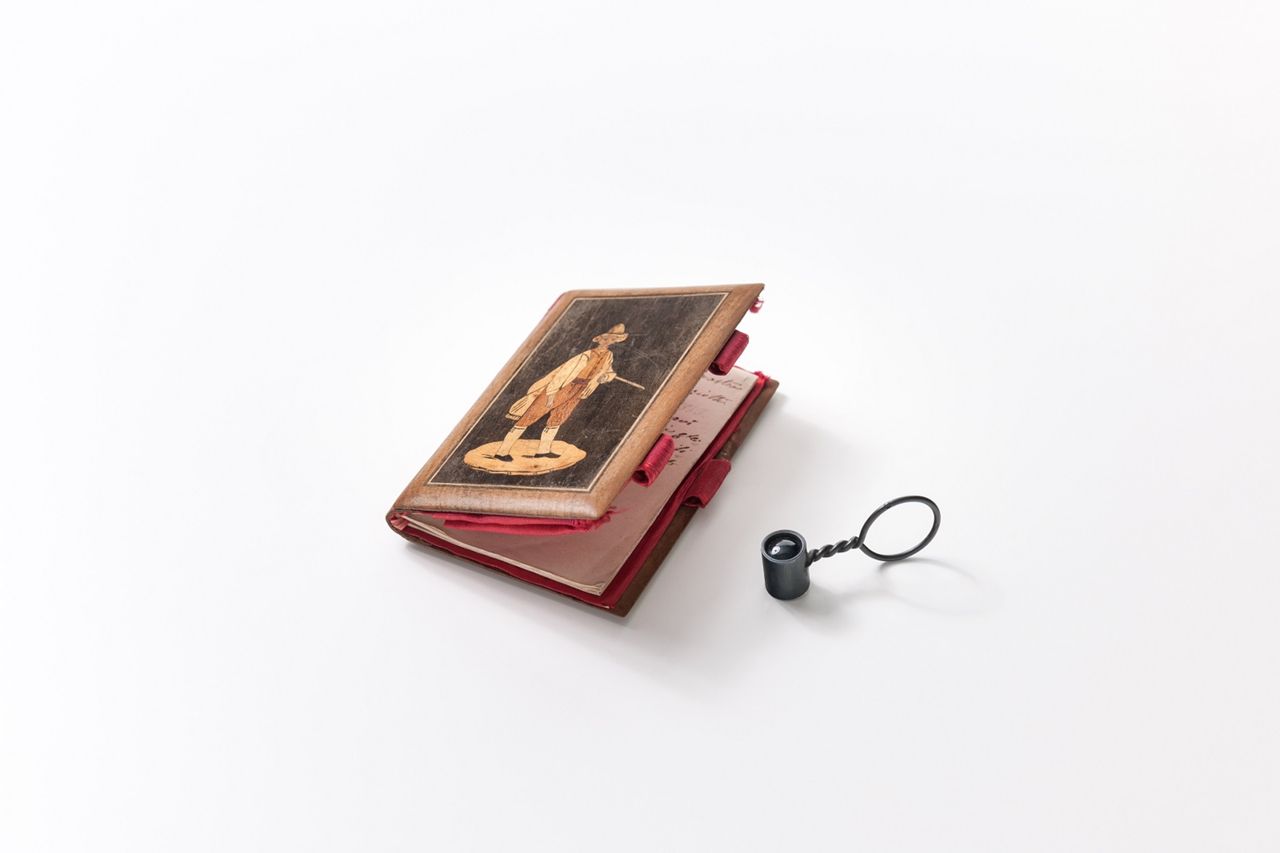

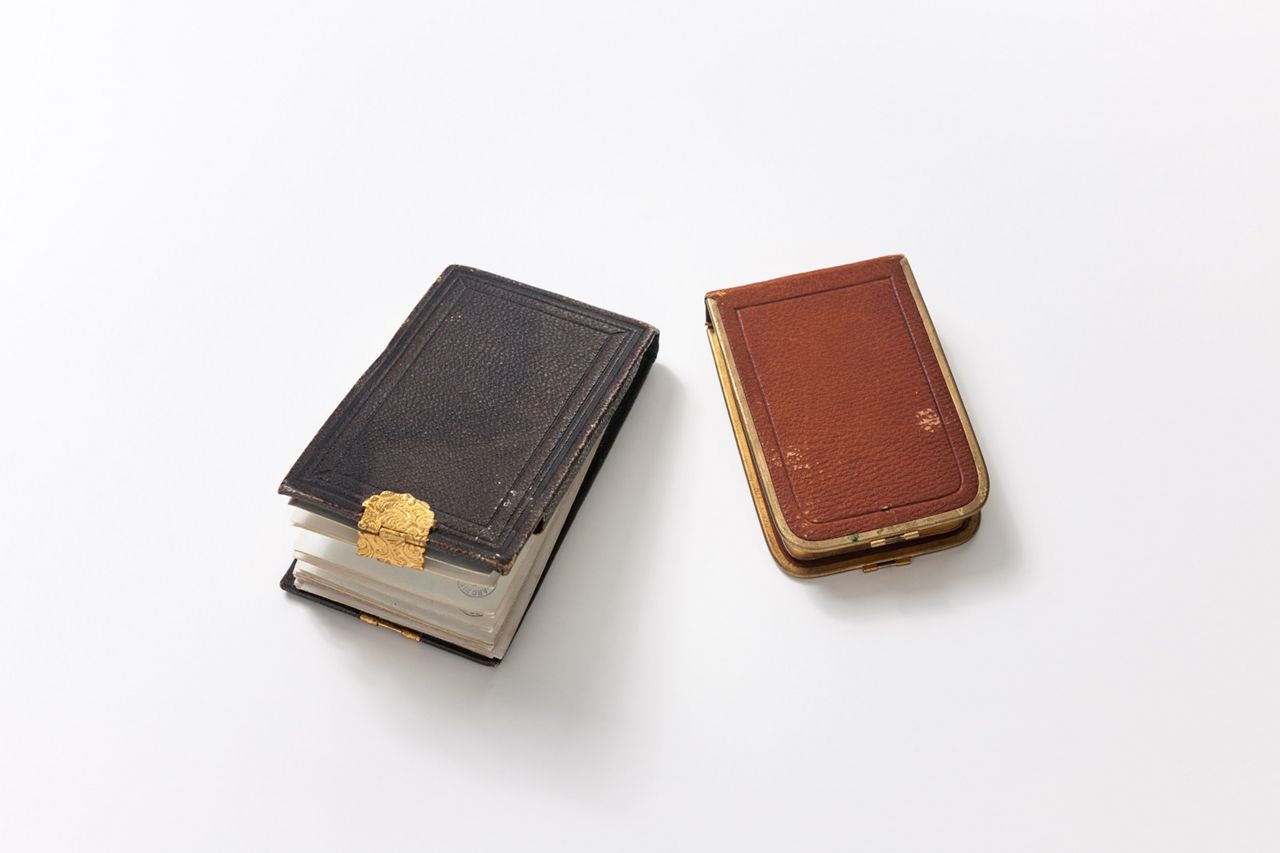

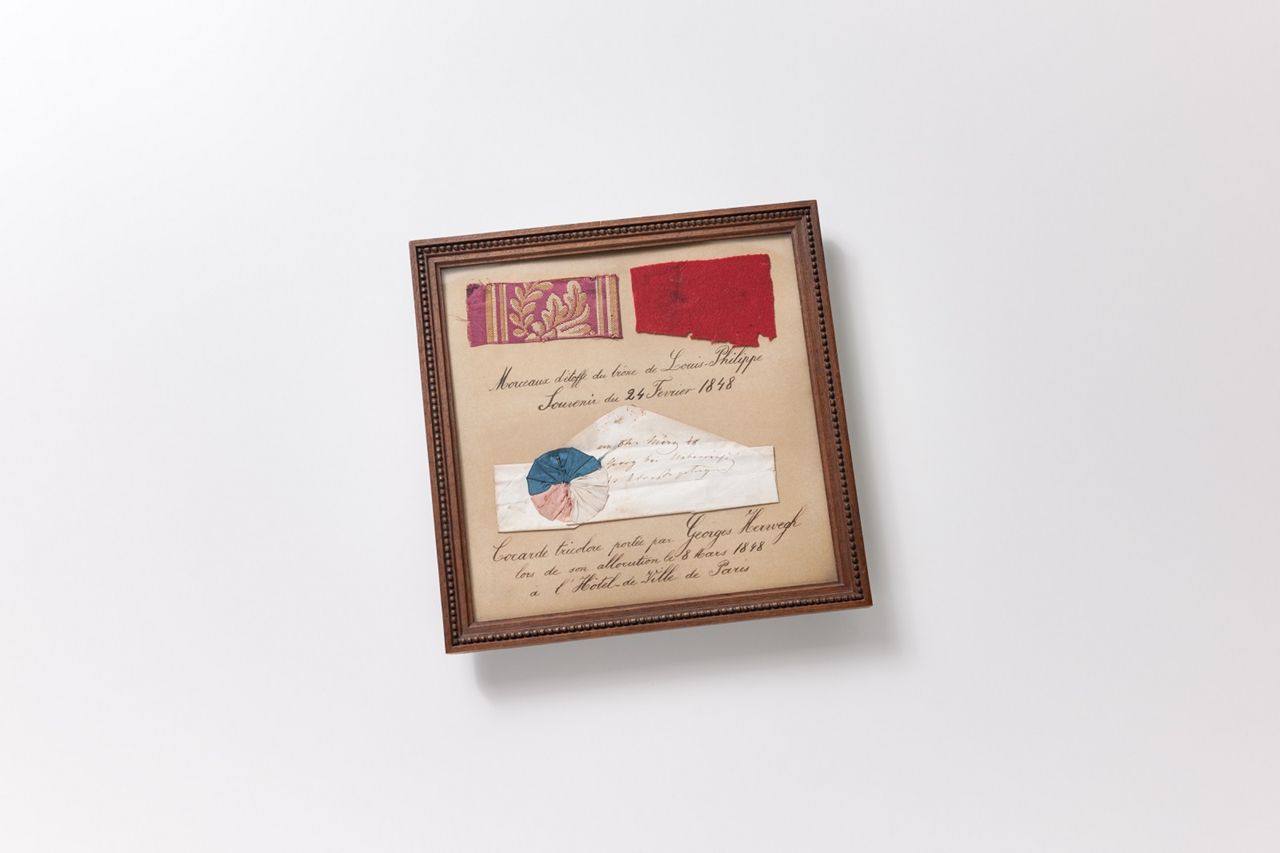

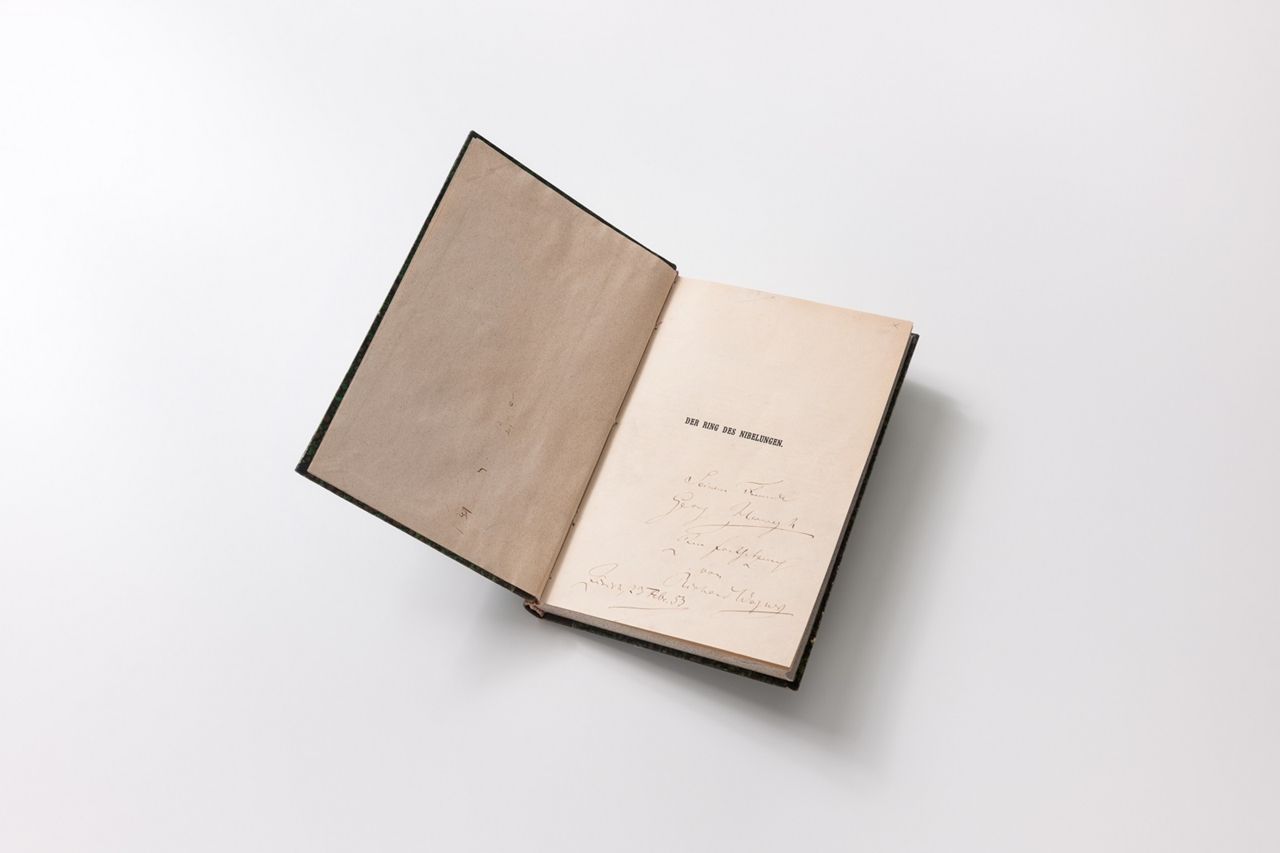

Der Herwegh-Nachlass im DISTL besteht aus einigen Dutzend Bildern und Erinnerungsgegenständen, die teils in der Dauerausstellung des Museums präsentiert werden, sowie gegen viertausend Briefen und Handschriften, die im zum Museum gehörenden Literaturarchiv gelagert werden. Unter den Dokumenten befinden sich Briefe von Ludmilla Assing, Michail Bakunin, Johannes Brahms, Ludwig und Henriette Feuerbach, Léon Gambetta, Heinrich Heine, Alexander Herzen, Alphonse de Lamartine, Ferdinand Lassalle, Wilhelm Liebknecht, Franz Liszt, Jenny Marx, Jakob Moleschott, Arnold Ruge, George Sand, Gottfried Semper, Iwan Sergejewitsch Turgenew, Carl Vogt, Friedrich von Bodenstedt, Hans von Bülow, Albrecht von Graefe, Minna, Cosima und Richard Wagner, Mathilde Wesendonck, Eliza Willa und vielen anderen. Bei den Bildern sind die beiden berühmten Porträts von Georg und Emma Herwegh hervorzuheben, die im Museum öffentlich zugänglich sind. Unter den Erinnerungsstücken befinden sich zwei Pistolen aus dem Besitz von Emma Herwegh sowie Souvenirs, die an die französische Februarrevolutionär oder Weggefährt:innen und Idole erinnern.

Der Bestand bildet den mit Abstand grössten Teil des bekannten Herwegh-Nachlasses, einige kleinere Konvolute werden etwa im Deutschen Literaturarchiv Marbach, in Bibliotheken oder bei Privaten aufbewahrt. Der Bestand wurde während des Zweiten Weltkriegs vom internierten jüdischen Intellektuellen Bruno Kaiser (1911–1982) in vorbildlicher Weise geordnet und inventarisiert. Kaiser war aus Deutschland geflohen und in Frankreich interniert worden, durfte sich aber für Behandlungen seiner Tuberkulose in die Schweiz begeben, wo er von 1943 bis 1946 täglich vom Arbeitslager Arisdorf nach Liestal reiste und den Herwegh-Nachlass aufarbeitete. Seine Bestands-Ordnung sowie seine Zettelkästen sind bis heute erhalten geblieben. Am 7. Juli 1946 konnte Kaiser das Herwegh-Archiv und -Museum im Liestaler Rathaus eröffnen; später wurde dieses zum Dichter- und Stadtmuseum erweitert. Seit 2001 ist das Museum am aktuellen Standort an der Rathausstrasse 30 für die Öffentlichkeit zugänglich. Auch ein Teil der Bibliothek Georg Herweghs konnte zusammengetragen werden und bildet heute einen Teil der internen Bibliothek des DISTL.

Der Nachlass Georg Herweghs ist in der Gesamtausgage von Ingrid Pepperle genaustens dokumentiert, transkribiert und veröffentlicht worden. Der Emma Herwegh zugewiesene, ebenfalls sehr umfangreiche Nachlassteil ist jedoch bis heute nur in Auszügen publiziert. Tausende von Briefen, Handschriften sowie die Tagebücher Emma Herweghs sind vorerst einzig in Liestal zugänglich; die meisten davon sind nicht transkribiert und digitalisiert, wenn auch inhaltlich und chronologisch geordnet. Dazu kommen sechs Archivschachteln mit dem Nachlass des Militärhistorikers und Revolutionärs Wilhelm Rüstow (1821–1878), der als Teil des Herwegh-Bestands ins DISTL gelangt und ebenfalls von Bruno Kaiser geordnet wurde, jedoch heute als eigener Bestand behandelt wird.

Auf Voranmeldung können interessierte Laien und Forscher:innen den gesamten Nachlass von Emma und Georg Herwegh vor Ort in Liestal einsehen und erforschen.