Nachlass der Schweizer Pionierin des Handpuppenspiels

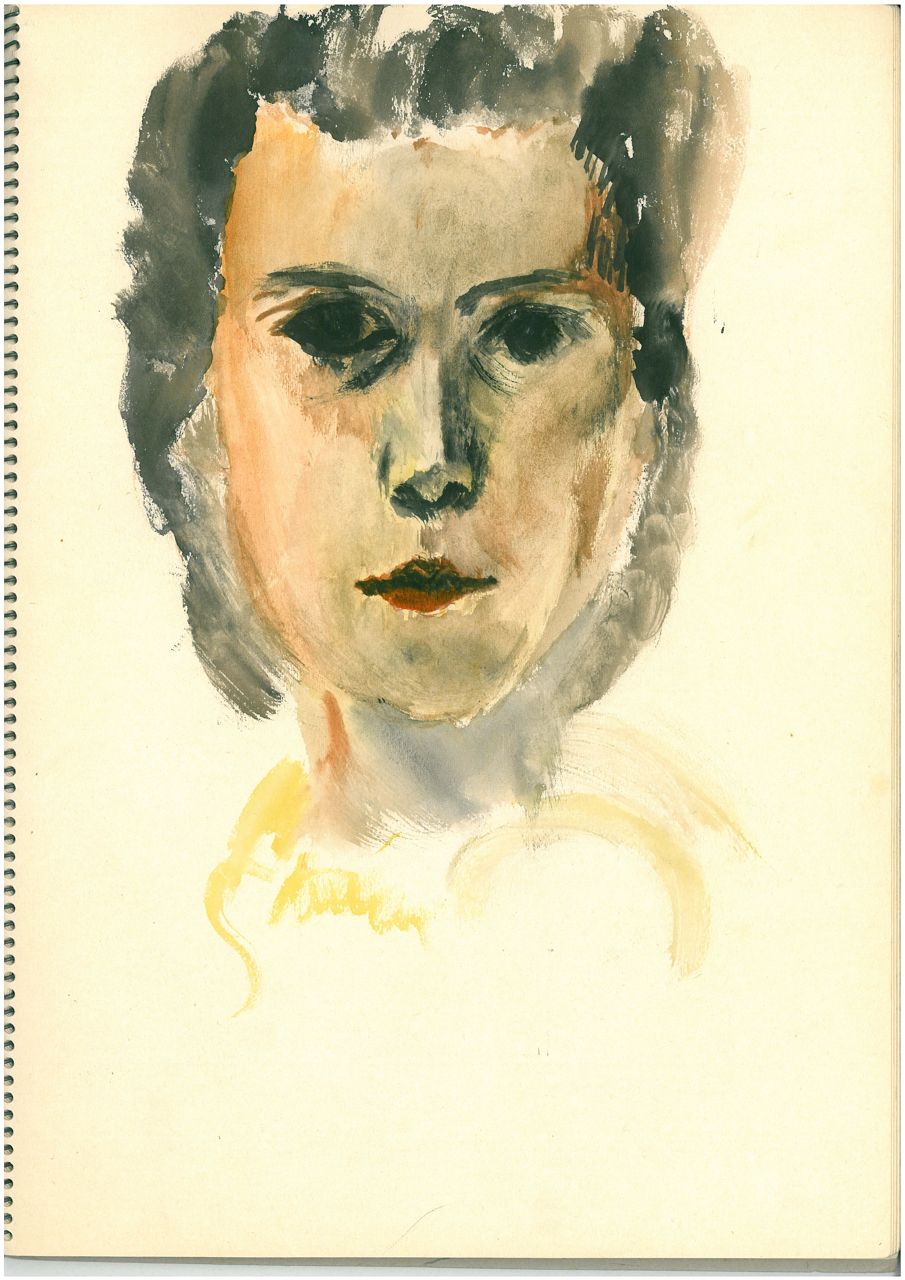

Die 1923 in Münsingen geborene Therese Keller gilt heute als Pionierin und Generationen prägende Erneuerin des Handpuppenspiels. Nach ihrem frühen Tod 1972 gelangte ihr Nachlass in das Museum Münsingen. Bis heute wird die Sammlung Therese Keller mit Handpuppen, Briefwechseln, Fotos, Manu- und Typoskripten und schriftlich festgehaltenen Erinnerungen von Weggefährt:innen ergänzt.

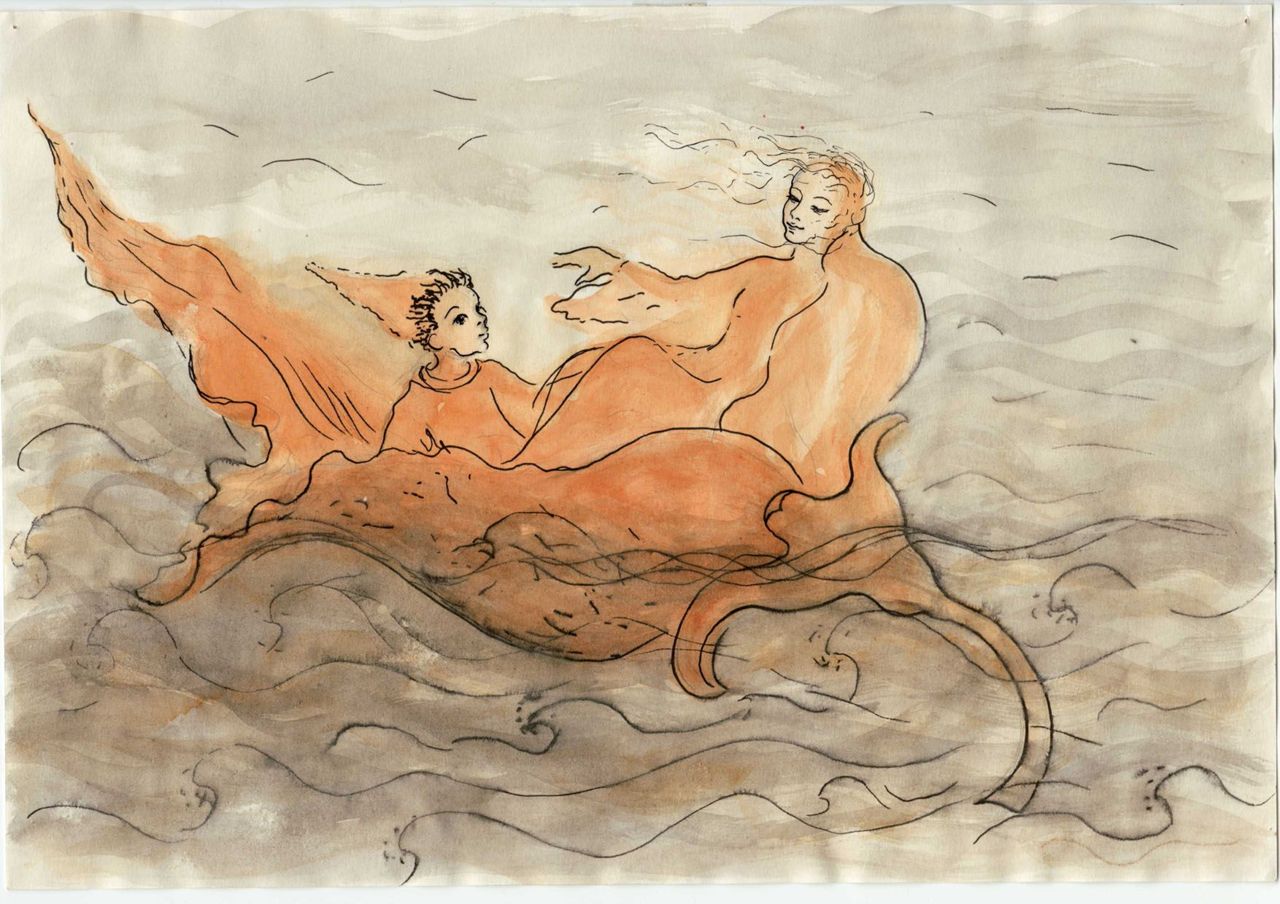

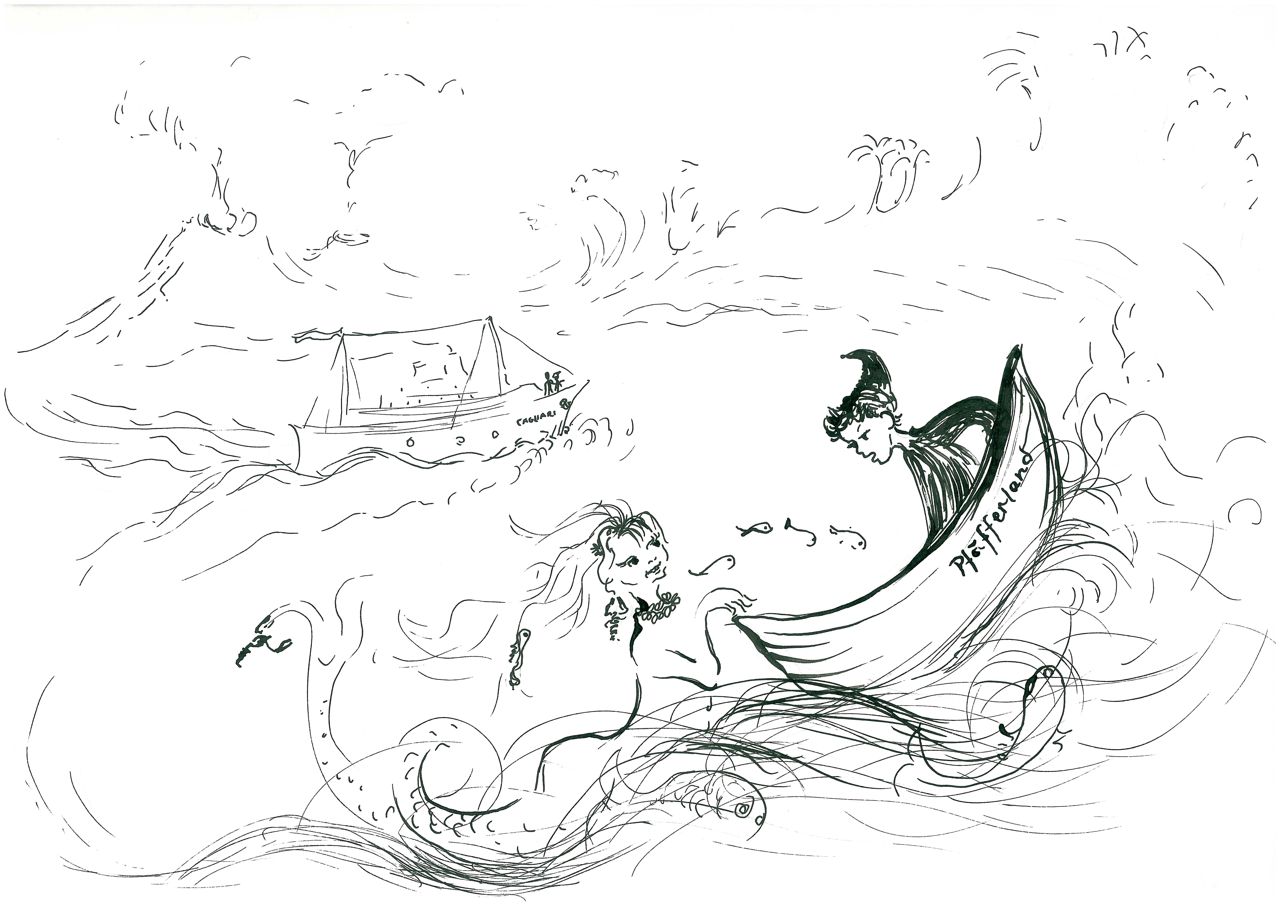

Therese Keller interpretierte den traditionell grobschlächtigen Jahrmarktkasper als pfiffiges Kerlchen, das die Kinder durch abenteuerliche Geschichten führt und mutig für das Gute einsteht. Aus den schlicht gestrickten Stücken entwickelte sie poetische und witzige Märchenspiele für Kinder und Erwachsene. Sie handeln von den Höhen und Tiefen im Leben, vom Kampf zwischen Gut und Böse, sie wurzeln im Alltag und verbinden diesen mit einer Welt voller Magie und Zauber. Therese Kellers Geschichten – sie verfasste in den zwei Jahrzehnten ihres Puppenspielschaffens rund 80 Stücke – wurden durch die Aufzeichnungen des Schweizer Fernsehens und durch die Publikation als Kinderbuch weithin beachtet. Dank ihrer intensiven Lehrtätigkeit als Leiterin von Puppenspielkursen und freundschaftliche Beraterin anderer Puppenspielerinnen legte sie eine Saat, deren Früchte wir in der heutigen Vielfalt des Puppenspiels ernten.

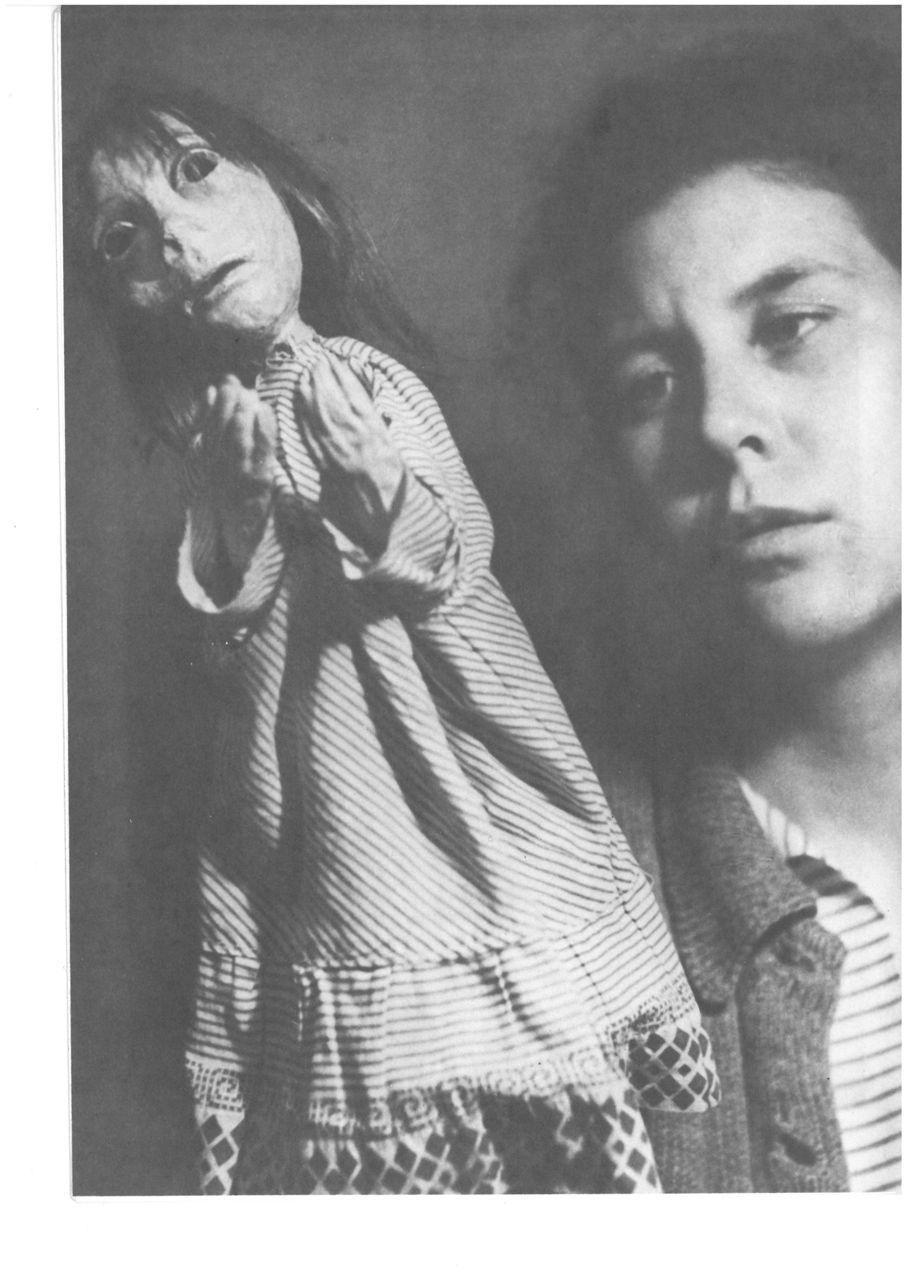

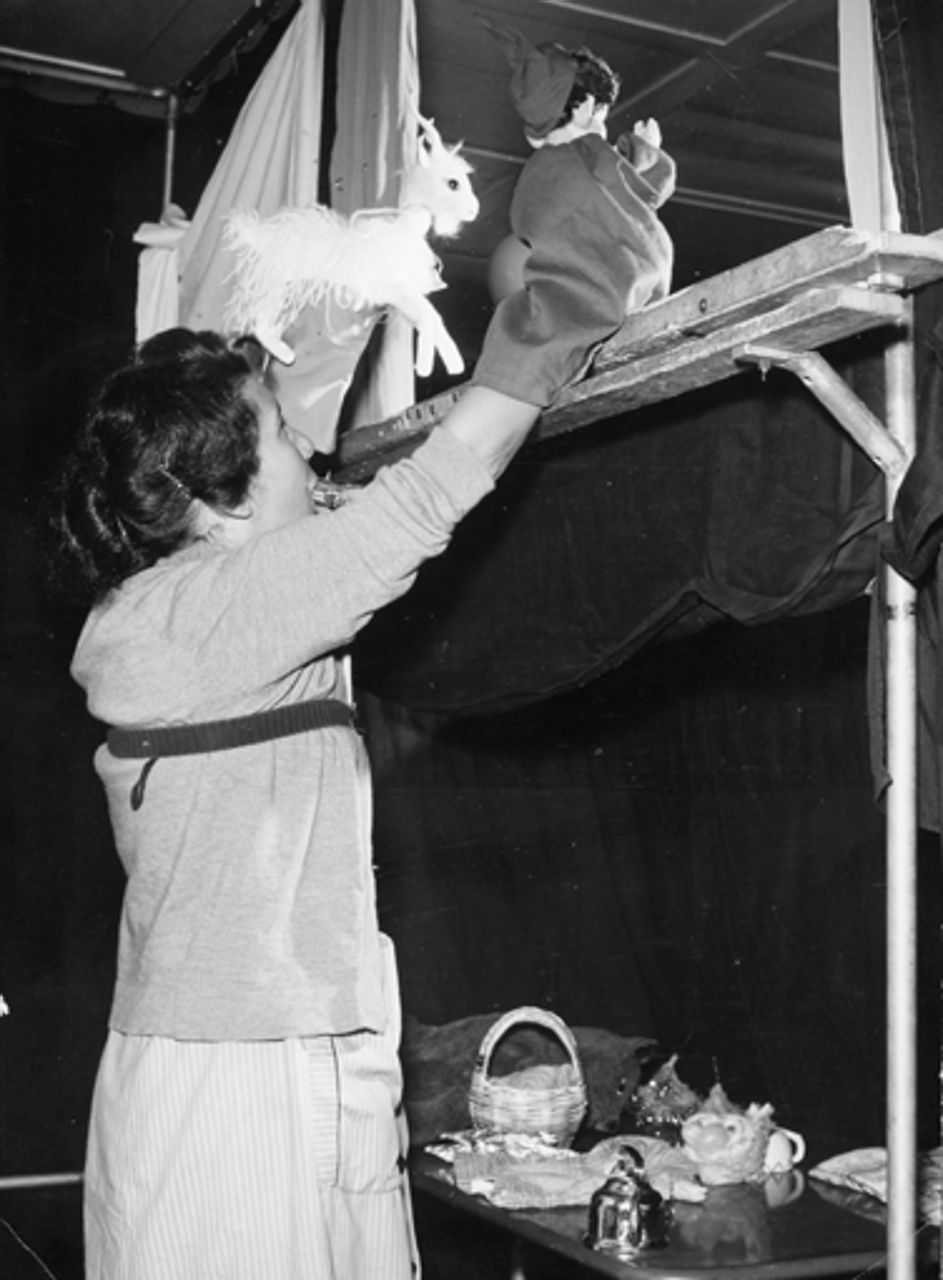

1949, mit 26 Jahren, macht die Absolventin des Kindergartenseminar ihre bereits als Kind entdeckte Leidenschaft zum Beruf. Im Handpuppenspiel kann sie ihre vielseitigen Begabungen entfalten. Sie modelliert beseelte Charakterköpfe mit individuellen Zügen, schreibt den Figuren mit literarischem Talent und viel Witz Dialoge auf den Leib, interpretiert auf der Bühne mit schauspielerischem Können die unterschiedlichsten Rollen und fertigt mit Fantasie und Kreativität zauberhafte Kleider, Requisiten und Bühnenbilder an. Ab 1950 geht sie mit der eigenen Puppenspielbühne auf Tournee – Bühne, Figuren und Requisiten transportiert sie oft mit einem Leiterwagen. Schon früh erntet sie mit ihren Stücken grossen Erfolg. „Der Bund“ überhäuft die junge Spielerin am 27. November 1950 mit Lob: „Die reizenden Einfälle des Spiels, die Anmut der Bewegungen, die Zartheit des Dialogs sind mit nachgestaltenden Worten kaum zu fassen.“ Der Erfolg begleitet Therese Keller durch ihr Schaffen.

In den zwei Jahrzehnten ihres Puppenspielschaffens zwischen 1950 und ihrem Tod 1972 hat Therese Keller rund 80 Stücke verfasst (Keller, Therese: Der Goldapfelhamster. Ein Märchen. Fischer Verlag. Münsingen, 1969.). Sie stellte hohe Anforderungen an ihr Puppenspiel und entwickelte es zu einer eigenständigen und kunstvollen Form des Kleintheaters weiter.

1956, nach sieben intensiven Spieljahren mit Vorstellungen im In- und Ausland, muss Therese Keller sich „an einer andern Arbeit Kraft holen zum Bessermachen“ (Brief vom 23. Juli 1956, zit. in Streit, Jakob (Hrsg.): Therese Keller, Porträt einer Puppenspielerin. Zytglogge Verlag, Bern 1974, S. 16.). Sie arbeitet fast ein Jahr lang im Kinderdorf des Schweizerischen Arbeiterhilfswerks in Rimini. Nach diesem für ihr Schaffen sehr fruchtbaren Jahr – sie schrieb nach der Heimkehr in kurzer Zeit vier neue Stücke - folgen wiederum zahlreiche Auftritte im Inland und im nahen und fernen Ausland; sogar eine Nahosttournee steht auf dem Spielplan. Ende der 1960-er Jahre ist Therese Keller die bekannteste und erfolgreichste Puppenspielerin der Schweiz und in der ausländischen Puppenspielszene eine anerkannte Grösse. Nach weiteren anstrengenden und rastlosen Jahren nimmt sich Therese Keller eine zweite Auszeit. 1964/65 engagiert sie sich in einem Projekt des Christlichen Friedensdienstes auf der Insel Levkas – dort wird Kasper zu Michàlis und spricht dank der Sprachbegabung seiner Schöpferin griechisch. Ihre künstlerischen Kräfte blühen neu auf – vor allem auch danke ihres Refugiums in Zeneggen. Ab 1963 mietete Therese Keller im Bergdorf in den Walliser Alpen ein kleines Haus. Dorthin zog sie sich regelmässig zurück, um neue Kräfte zu tanken, zu wandern, zu arbeiten und sich an der Bergwelt zu inspirieren. Am 4. Mai 1972 notierte sie in einem Brief an ihre enge Freundin Judith König: „Ich hatte eine intensive Saison nebst Älterwerden, so dass etwas mehr geschlafen werden musste, um die Überlebensschanggsen zu mehren.“ Diese Überlebenschancen erloschen mit einem Schlag. Während einer Tournee in der Ostschweiz erlitt Therese Keller einen Darmverschluss. Sie starb – mitten im Theaterleben – am 19. Mai 1972 im Alter von 49 Jahren.

Therese Keller interpretierte den traditionell grobschlächtigen Jahrmarktkasper als pfiffiges Kerlchen, das die Kinder durch abenteuerliche Geschichten führt und mutig für das Gute einsteht. Aus den schlicht gestrickten Stücken entwickelte sie poetische und witzige Märchenspiele für Kinder und Erwachsene. Sie handeln von den Höhen und Tiefen im Leben, vom Kampf zwischen Gut und Böse, sie wurzeln im Alltag und verbinden diesen mit einer Welt voller Magie und Zauber. Therese Kellers Geschichten – sie verfasste in den zwei Jahrzehnten ihres Puppenspielschaffens rund 80 Stücke – wurden durch die Aufzeichnungen des Schweizer Fernsehens und durch die Publikation als Kinderbuch weithin beachtet. Dank ihrer intensiven Lehrtätigkeit als Leiterin von Puppenspielkursen und freundschaftliche Beraterin anderer Puppenspielerinnen legte sie eine Saat, deren Früchte wir in der heutigen Vielfalt des Puppenspiels ernten.

Gesamtkunstwerke

1949, mit 26 Jahren, macht die Absolventin des Kindergartenseminar ihre bereits als Kind entdeckte Leidenschaft zum Beruf. Im Handpuppenspiel kann sie ihre vielseitigen Begabungen entfalten. Sie modelliert beseelte Charakterköpfe mit individuellen Zügen, schreibt den Figuren mit literarischem Talent und viel Witz Dialoge auf den Leib, interpretiert auf der Bühne mit schauspielerischem Können die unterschiedlichsten Rollen und fertigt mit Fantasie und Kreativität zauberhafte Kleider, Requisiten und Bühnenbilder an. Ab 1950 geht sie mit der eigenen Puppenspielbühne auf Tournee – Bühne, Figuren und Requisiten transportiert sie oft mit einem Leiterwagen. Schon früh erntet sie mit ihren Stücken grossen Erfolg. „Der Bund“ überhäuft die junge Spielerin am 27. November 1950 mit Lob: „Die reizenden Einfälle des Spiels, die Anmut der Bewegungen, die Zartheit des Dialogs sind mit nachgestaltenden Worten kaum zu fassen.“ Der Erfolg begleitet Therese Keller durch ihr Schaffen.

In den zwei Jahrzehnten ihres Puppenspielschaffens zwischen 1950 und ihrem Tod 1972 hat Therese Keller rund 80 Stücke verfasst (Keller, Therese: Der Goldapfelhamster. Ein Märchen. Fischer Verlag. Münsingen, 1969.). Sie stellte hohe Anforderungen an ihr Puppenspiel und entwickelte es zu einer eigenständigen und kunstvollen Form des Kleintheaters weiter.

Auf Tournee im In- und Ausland

1956, nach sieben intensiven Spieljahren mit Vorstellungen im In- und Ausland, muss Therese Keller sich „an einer andern Arbeit Kraft holen zum Bessermachen“ (Brief vom 23. Juli 1956, zit. in Streit, Jakob (Hrsg.): Therese Keller, Porträt einer Puppenspielerin. Zytglogge Verlag, Bern 1974, S. 16.). Sie arbeitet fast ein Jahr lang im Kinderdorf des Schweizerischen Arbeiterhilfswerks in Rimini. Nach diesem für ihr Schaffen sehr fruchtbaren Jahr – sie schrieb nach der Heimkehr in kurzer Zeit vier neue Stücke - folgen wiederum zahlreiche Auftritte im Inland und im nahen und fernen Ausland; sogar eine Nahosttournee steht auf dem Spielplan. Ende der 1960-er Jahre ist Therese Keller die bekannteste und erfolgreichste Puppenspielerin der Schweiz und in der ausländischen Puppenspielszene eine anerkannte Grösse. Nach weiteren anstrengenden und rastlosen Jahren nimmt sich Therese Keller eine zweite Auszeit. 1964/65 engagiert sie sich in einem Projekt des Christlichen Friedensdienstes auf der Insel Levkas – dort wird Kasper zu Michàlis und spricht dank der Sprachbegabung seiner Schöpferin griechisch. Ihre künstlerischen Kräfte blühen neu auf – vor allem auch danke ihres Refugiums in Zeneggen. Ab 1963 mietete Therese Keller im Bergdorf in den Walliser Alpen ein kleines Haus. Dorthin zog sie sich regelmässig zurück, um neue Kräfte zu tanken, zu wandern, zu arbeiten und sich an der Bergwelt zu inspirieren. Am 4. Mai 1972 notierte sie in einem Brief an ihre enge Freundin Judith König: „Ich hatte eine intensive Saison nebst Älterwerden, so dass etwas mehr geschlafen werden musste, um die Überlebensschanggsen zu mehren.“ Diese Überlebenschancen erloschen mit einem Schlag. Während einer Tournee in der Ostschweiz erlitt Therese Keller einen Darmverschluss. Sie starb – mitten im Theaterleben – am 19. Mai 1972 im Alter von 49 Jahren.