Operationssaalmobiliar

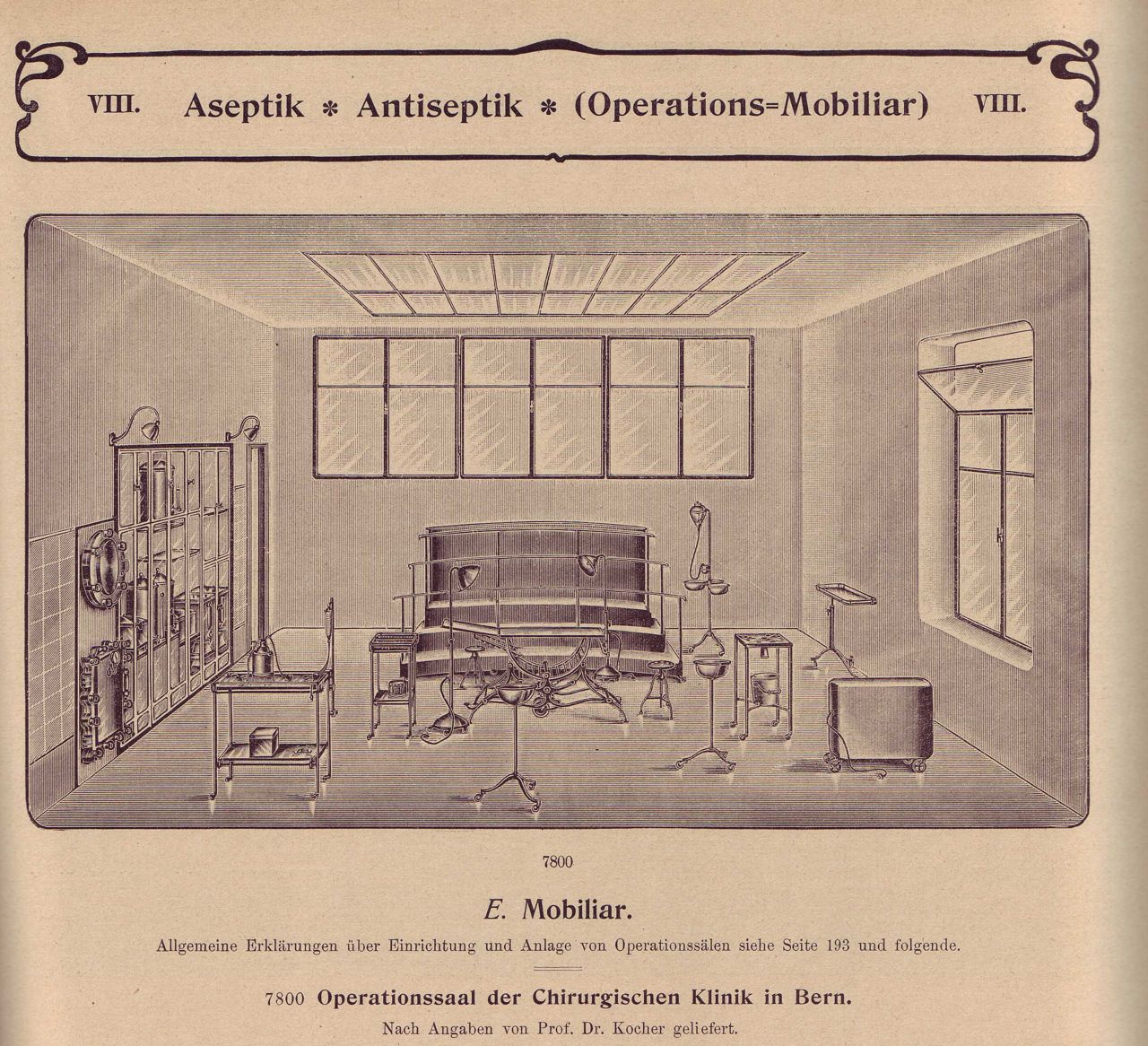

Seit der Antike öffnen Ärzte Körper, durchtrennen Knochen oder verschliessen Wunden. In der Frühen Neuzeit operieren Wundärzte, die ihr Handwerk in der Lehre erlernen – doch die Eingriffe sind qualvoll und riskant. Viele Patienten verbluten oder erliegen Infektionen. Erst im 19. Jahrhundert revolutionieren Narkosemittel, Desinfektion und Blutstillung die Chirurgie. Kleinere Eingriffe werden Routine, komplexe Operationen sind plötzlich möglich. Die Medizinsammlung bewahrt zahlreiche Objekte, die diesen Wandel dokumentieren: von Operationstischen über Beleuchtungssysteme bis zu Instrumentenwagen und Alkoholspendern.

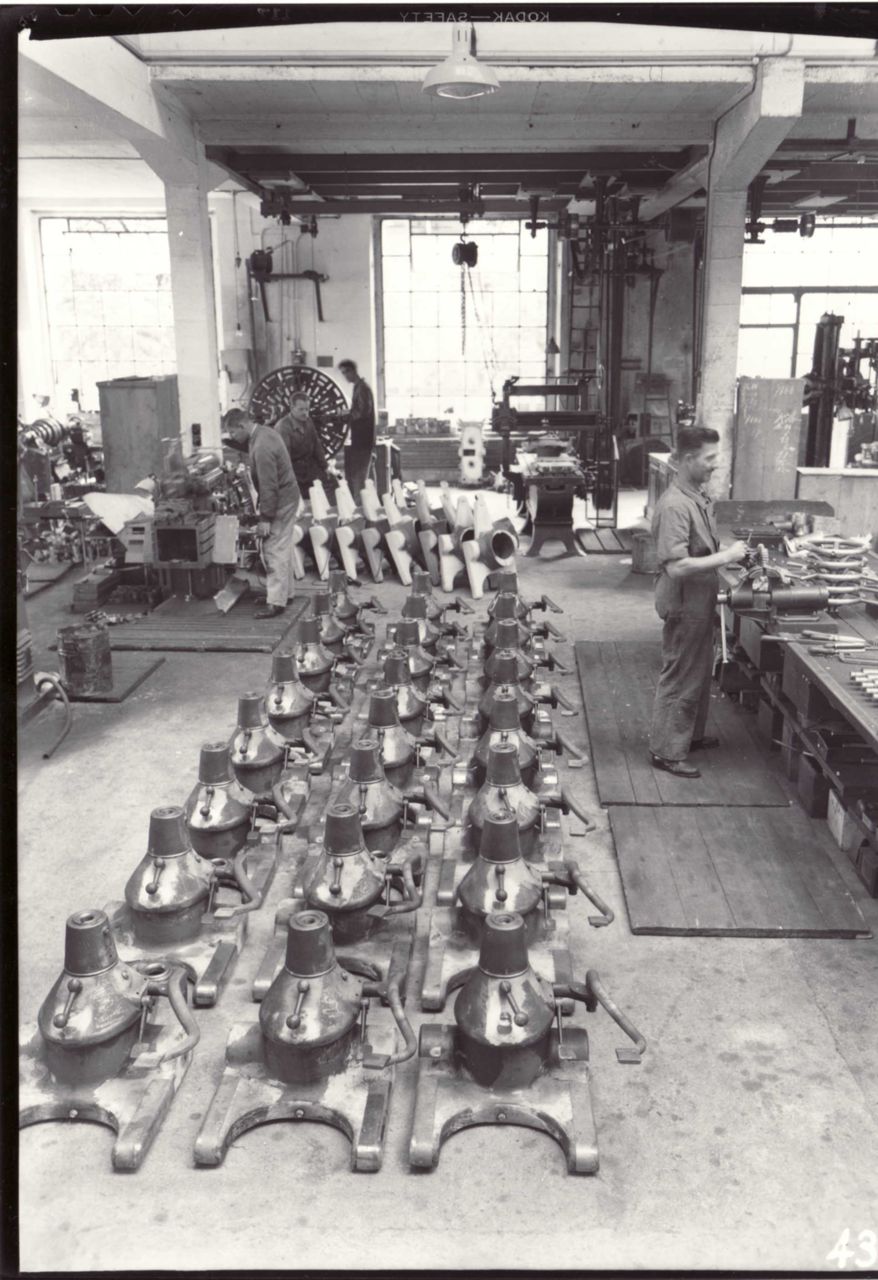

Bis ins 19. Jahrhundert liegen Patienten auf gewöhnlichen Tischen oder sitzen auf Stühlen. Ein schlichter, weiss lackierter Holztisch in der Sammlung erinnert an diese Zeit. Mit dem Aufkommen von Narkosen, Blutstillung und Aseptik steigen die Anforderungen an das Mobiliar. Spezialtische, die sich bewegen und leicht reinigen lassen, setzen sich durch. Ein Beispiel ist die Serie des Berner Chirurgieprofessors Fritz de Quervain, entwickelt mit der Firma Schaerer. Diese Tische werden nicht mehr handgefertigt, sondern industriell in Serie produziert.

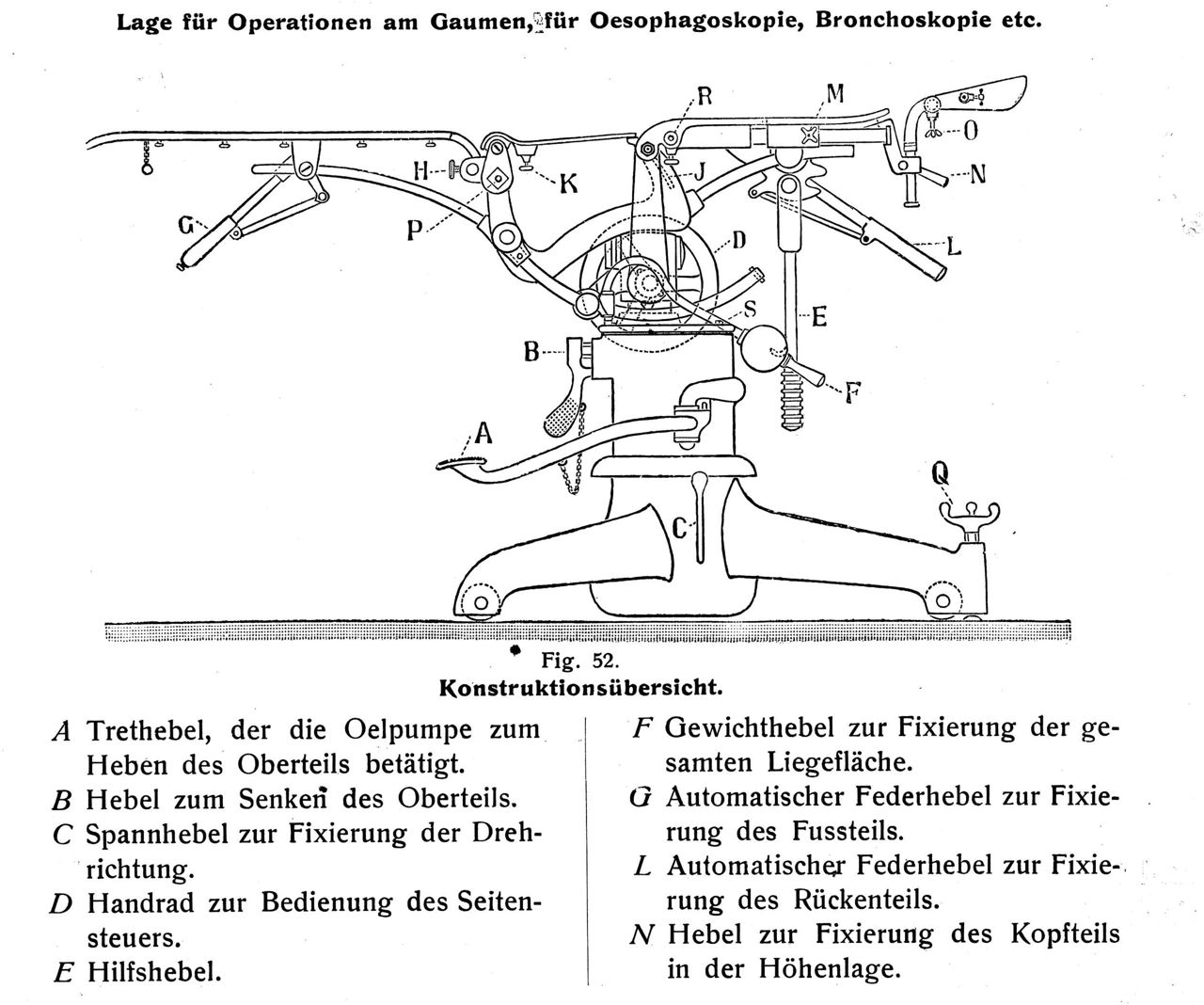

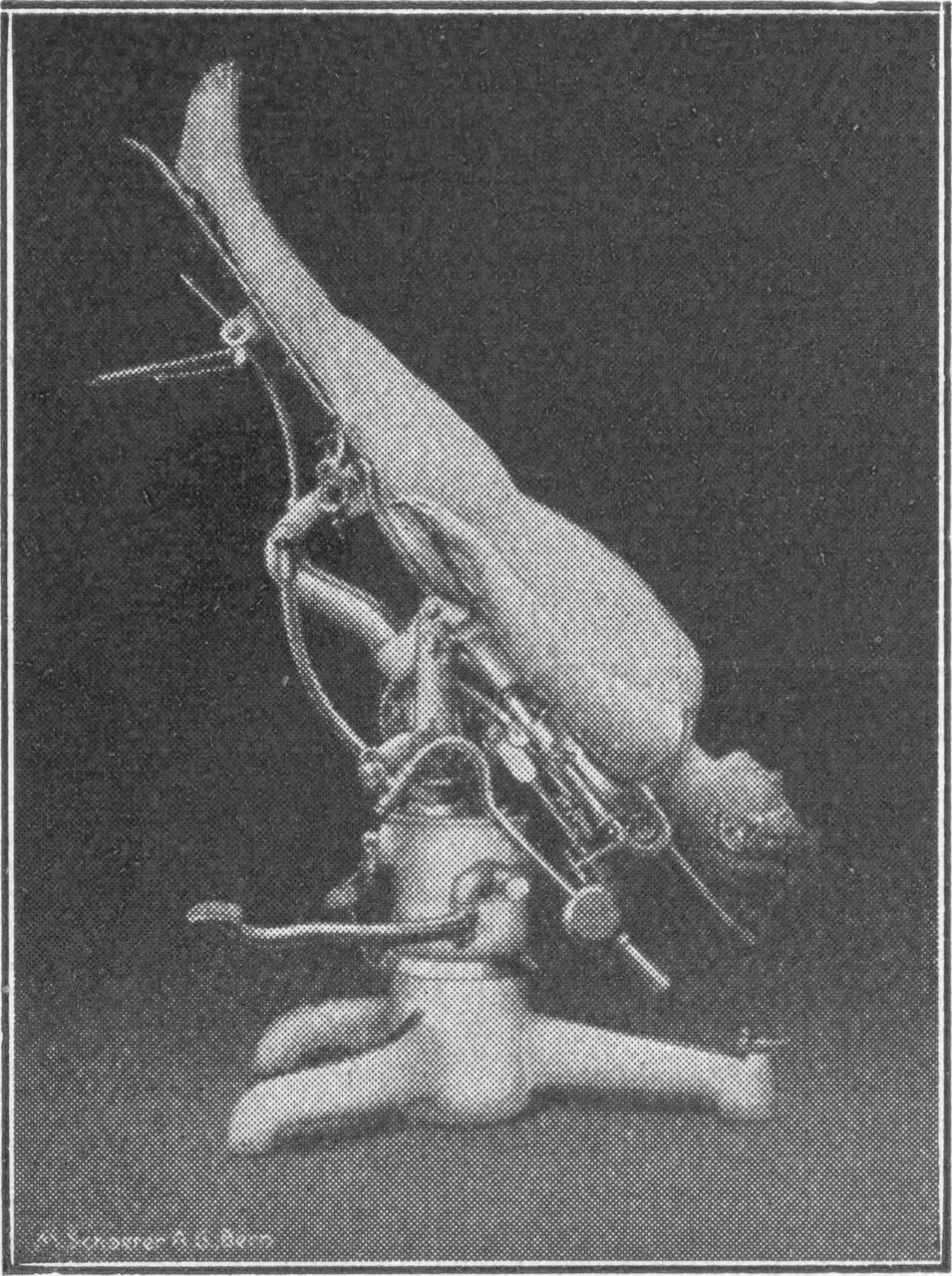

Das Modell IV von 1905 ermöglicht die Drehung des Beckens – ideal für gynäkologische und urologische Eingriffe. Das Modell V besticht durch verlängerte Hebelgriffe, die dem Chirurgen erlauben, die Position des Patienten ohne Bücken zu verändern. Das Modell X von 1912 ist ein Meilenstein: Es erlaubt 20 verschiedene Positionen, darunter die Kopfsteillage für Blasensteinoperationen oder die Schräglage für Nieren-Eingriffe. Das Modell X wird zum Verkaufsschlager, gewinnt Preise und festigt Schaerers Ruf als weltweit führender Hersteller.

Auch die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts lässt sich anhand der Sammlung nachvollziehen: verfeinerte Hydraulik, elektrische Steuerung und die Integration bildgebender Verfahren. Der X-Ray Nova von 1957 ist der erste röntgendurchlässige Tisch mit zentraler Steuerung. 1973 folgt das Modell S-200, das mit einer exzentrischen Säule den Zugang zum Patienten optimiert.

Lange waschen Chirurgen ihre Hände nicht systematisch – der Zusammenhang zwischen mangelnder Hygiene und Wundbrand ist unbekannt. Erst Joseph Listers Antisepsis führt in den 1860er Jahren zum routinemässigen Händewaschen. Anfangs noch im Waschbecken, ab 1880 unter fliessendem Wasser und mit Seife oder Alkohol. In Bern setzt Theodor Kocher den Standard, dass sich Chirurgen nicht «im eigenen Schmutz» waschen dürfen. 1931 erhält die neue Chirurgische Klinik des Inselspitals Waschräume mit Fusspedal-bedienten Alkoholspendern. Ein Schaerer-Katalog von 1927 beschreibt den «Alkohol-Sparspender», der den Alkohol auffängt und wiederverwendet.

Bevor elektrisches Licht in den 1880er Jahren Einzug hält, leuchten Kerzen und Petroleumlampen die Operationssäle aus. Doch auch die ersten elektrischen Lampen haben Schwächen: Sie erzeugen Hitze und streuen das Licht ungleichmässig. Erst in den 1920er Jahren entwickeln Ingenieure Lampen nach Leuchtturm-Prinzip: Das Licht wird über Spiegel gelenkt und wirft keine störenden Schatten mehr. Solche Systeme kommen 1931 in der Neuen Chirurgischen Klinik des Inselspitals zum Einsatz.

Viele Objekte der Sammlung stammen aus dem Inselspital und zeugen von der engen Zusammenarbeit mit der Berner Firma Schaerer. 1892 als kleines Sanitätsgeschäft gegründet, wird Schaerer zu einem international führenden Hersteller von Krankenhausmobiliar. Die Objekte der Sammlung – ergänzt durch Pläne, Fotos und Archivdokumente – erzählen nicht nur die Geschichte der Chirurgie, sondern auch die der Berner Industrie.

Operationstische: Vom simplen Holztisch zum High-Tech-Gerät

Bis ins 19. Jahrhundert liegen Patienten auf gewöhnlichen Tischen oder sitzen auf Stühlen. Ein schlichter, weiss lackierter Holztisch in der Sammlung erinnert an diese Zeit. Mit dem Aufkommen von Narkosen, Blutstillung und Aseptik steigen die Anforderungen an das Mobiliar. Spezialtische, die sich bewegen und leicht reinigen lassen, setzen sich durch. Ein Beispiel ist die Serie des Berner Chirurgieprofessors Fritz de Quervain, entwickelt mit der Firma Schaerer. Diese Tische werden nicht mehr handgefertigt, sondern industriell in Serie produziert.

Das Modell IV von 1905 ermöglicht die Drehung des Beckens – ideal für gynäkologische und urologische Eingriffe. Das Modell V besticht durch verlängerte Hebelgriffe, die dem Chirurgen erlauben, die Position des Patienten ohne Bücken zu verändern. Das Modell X von 1912 ist ein Meilenstein: Es erlaubt 20 verschiedene Positionen, darunter die Kopfsteillage für Blasensteinoperationen oder die Schräglage für Nieren-Eingriffe. Das Modell X wird zum Verkaufsschlager, gewinnt Preise und festigt Schaerers Ruf als weltweit führender Hersteller.

Innovationen des 20. Jahrhunderts

Auch die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts lässt sich anhand der Sammlung nachvollziehen: verfeinerte Hydraulik, elektrische Steuerung und die Integration bildgebender Verfahren. Der X-Ray Nova von 1957 ist der erste röntgendurchlässige Tisch mit zentraler Steuerung. 1973 folgt das Modell S-200, das mit einer exzentrischen Säule den Zugang zum Patienten optimiert.

Handhygiene als chirurgischen Routine

Lange waschen Chirurgen ihre Hände nicht systematisch – der Zusammenhang zwischen mangelnder Hygiene und Wundbrand ist unbekannt. Erst Joseph Listers Antisepsis führt in den 1860er Jahren zum routinemässigen Händewaschen. Anfangs noch im Waschbecken, ab 1880 unter fliessendem Wasser und mit Seife oder Alkohol. In Bern setzt Theodor Kocher den Standard, dass sich Chirurgen nicht «im eigenen Schmutz» waschen dürfen. 1931 erhält die neue Chirurgische Klinik des Inselspitals Waschräume mit Fusspedal-bedienten Alkoholspendern. Ein Schaerer-Katalog von 1927 beschreibt den «Alkohol-Sparspender», der den Alkohol auffängt und wiederverwendet.

Licht im Operationssaal: Von Kerzen zu modernen Spiegelsystemen

Bevor elektrisches Licht in den 1880er Jahren Einzug hält, leuchten Kerzen und Petroleumlampen die Operationssäle aus. Doch auch die ersten elektrischen Lampen haben Schwächen: Sie erzeugen Hitze und streuen das Licht ungleichmässig. Erst in den 1920er Jahren entwickeln Ingenieure Lampen nach Leuchtturm-Prinzip: Das Licht wird über Spiegel gelenkt und wirft keine störenden Schatten mehr. Solche Systeme kommen 1931 in der Neuen Chirurgischen Klinik des Inselspitals zum Einsatz.

Ein Blick in die Berner Industriegeschichte

Viele Objekte der Sammlung stammen aus dem Inselspital und zeugen von der engen Zusammenarbeit mit der Berner Firma Schaerer. 1892 als kleines Sanitätsgeschäft gegründet, wird Schaerer zu einem international führenden Hersteller von Krankenhausmobiliar. Die Objekte der Sammlung – ergänzt durch Pläne, Fotos und Archivdokumente – erzählen nicht nur die Geschichte der Chirurgie, sondern auch die der Berner Industrie.